幸福度は「所得以外のもの」によって左右されている

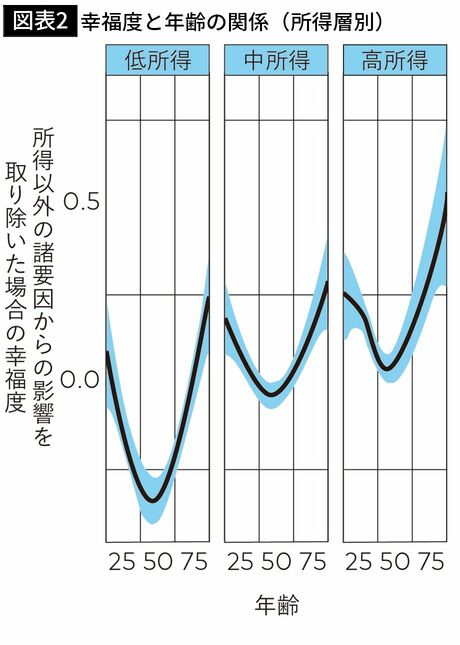

もう一つ、幸福度を説明する諸要因について、トシュコフは興味深い発見をした。幸福度は、所得だけでなく、健康状態、教育水準、職業、結婚の有無、住んでいる地域、宗教などからも影響を受けている。そこで、こうした要因を取り除いて、所得と幸福度の関係だけを取り出してみると、図表2のような結果が得られた。

これはつまり、所得の高い人も低い人も、いずれも幸福度はU字型になるということである。所得の高い人は、比較的高い幸福度を維持できるが、それはなぜかといえば、所得以外の健康や教育、職業、結婚などからも幸福感を得ているからである。幸福度は、さまざまな要因によって決まるというのは、当たり前の結論であるかもしれない。

しかし、トシュコフの研究が明らかにしたのは、幸福度と年齢の関係がU字型になるとして、このU字型を克服するためには、所得以外のさまざまな要因が重要であるということである。

50代の不幸期は所得だけでは乗り切れない

冒頭で私は、幸福の損益分岐点について触れた。どの程度働いて、どの程度の年収を得れば、私たちは最も幸福になれるのかと問うた。けれども、トシュコフの研究を踏まえて言えば、問うべき問題は、次のようになる。

人生の幸福度は、50代の半ばに最低レベルを迎える可能性が高いとして、所得はこれを克服するためには役立たない。では、どのように克服すべきなのか。幸福の損益分岐点は、健康や教育などにどれだけ投資するかという問題でもある。所得と労働時間の関係にとらわれていると、真に幸福な人生を送ることはできないだろう。

【まとめ】

・イースタリンのパラドクスは、所得が増えても幸福度は上がらないという法則である。批判もいろいろあるが、まだ反証されていない。

・幸福度と年齢の関係を調べてみると、先進諸国では一般にU字型となり、50代半ばで最も不幸になる。これを克服するには所得以外の要因(例えば健康)が大切である。

・イースタリンのパラドクスは、所得が増えても幸福度は上がらないという法則である。批判もいろいろあるが、まだ反証されていない。

・幸福度と年齢の関係を調べてみると、先進諸国では一般にU字型となり、50代半ばで最も不幸になる。これを克服するには所得以外の要因(例えば健康)が大切である。